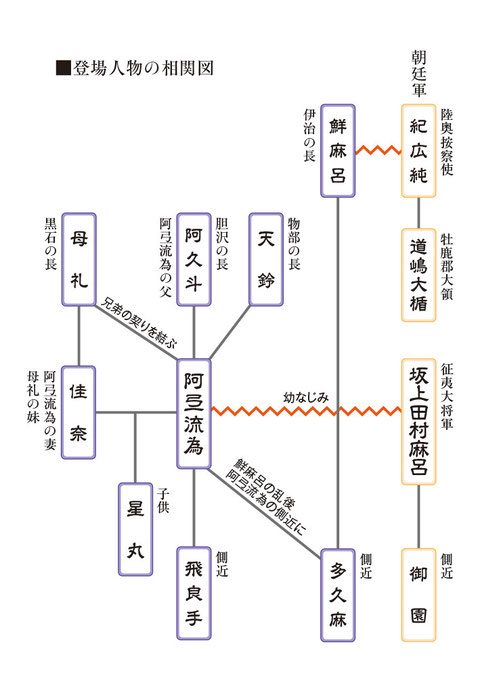

阿弖流為(あてるい)

8世紀から9世紀にかけて、現在の岩手県胆沢(いさわ)地方に実在した人物。胆沢は蝦夷(えみし)の中でも「水陸万頃の地」と呼ばれ、広大な平地に満々と水をたたえた北上川(日高見川)が流れ、水田と耕地が広がっています。そんな肥沃な土地であるがゆえ大和朝廷は再三にわたり戦いをしかけていました。胆沢の豊かな暮らしと文化を守るため阿弖流為は首長として多くの村落をまとめ朝廷軍と戦いました。

坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)

758年誕生。平安朝初期、征夷大将軍(せいいたいしょうぐん)に任ぜられ、蝦夷の英雄 阿弖流為と戦った知勇の武者。後年、田村麻呂が発願して建立された清水寺(京都)では、処刑された阿弖流為をはじめ、朝廷、蝦夷の分け隔てなく、戦で亡くなった人々が供養されています。811年死去。

物部 天鈴(もののべのてんれい)

母禮(もれ)

阿久斗(あくと)

飛良手(ひらて)

多久麻(たくま)

御園(みその)

佳奈(かな)

星丸(ほしまる)

伊佐西古(いさしこ)

阿奴志己(あぬしこ)

八十嶋(やそしま)

諸絞(もろしま)

和賀(わが)の蝦夷の長。阿弖流為と強い同盟関係。

乙代(おとしろ)

稗貫(ひえぬき)の蝦夷の長。阿弖流為と強い同盟関係。